2003年,杨利伟搭乘神舟五号成功飞入太空,科技人员第一时间找到钱学森,把喜讯告

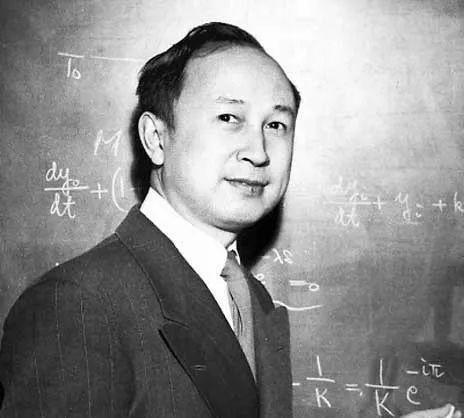

2003年,杨利伟搭乘神舟五号成功飞入太空,科技人员第一时间找到钱学森,把喜讯告诉了钱老,然而钱老第一句却是:“王永志,还在吗?”科技人员说:“在在在,他一直在基地盯着的。”听到这个回答后,钱老放心地点了点头。可能有些年轻的朋友对王永志这个名字不太熟悉。但在中国航天界,这可是个如雷贯耳的名字。简单说,王永志,就是中国载人航天工程的首任总设计师。从神舟一号到神舟六号,他都是那个在技术上拍板、承担最终责任的人。杨利伟能上天,神舟五号能成功,王永志就是那个挑大梁的。钱学森,这位被誉为“中国航天之父”的科学巨擘,为什么在听到成功的消息后,第一个念头是确认王永志的安好和在岗?这背后,是一份沉甸甸的信任和传承。1992年,当时,中国要不要重新启动载人航天工程,内部是有过很多讨论的。毕竟,这是一个投资巨大、技术极难、风险极高的项目。但是,以钱学森为代表的老一辈科学家力排众议,他们看得远,知道这是大国博弈的制高点,是民族复兴的必然一步。项目定了,谁来当这个总设计师?这个位置太关键了,他不仅要懂技术,还得有魄力,能统筹全局,敢于承担责任。当时已经81岁高龄的钱学森,亲自举荐了一个人——王永志。钱学森看中王永志,已经不是一天两天了。早在上世纪60年代,王永志还是个三十出头的年轻技术员,在一次导弹试射中,遇到了一个棘手的技术难题:因为天气太热,推进剂膨胀,导弹射程不够了。当时主流的专家都想方设法“加”,王永志却反其道而行之,提出了一个“减”的方案——通过精确计算,卸掉600公斤推进剂,让火箭整体变轻,从而达到预定射程。这个想法在当时看来有点“离经叛道”,没得到支持。王永志急了,鼓起勇气,直接找到了当时的最高技术决策人钱学森。钱老听完,一边听一边计算,最后果断拍板:“这个年轻人的意见有道理,就按他的办!”结果,试验大获成功。从那一刻起,钱学森就记住了这个敢于独立思考、有科学胆识的年轻人。他评价王永志“很大胆地进行逆向思维,很懂得科学的辩证法,和别人不一样。”所以,当1992年载人航天工程上马时,钱学森力排众议,把60岁的王永志推到了总设计师这个位置上。他相信,王永志有这个能力,能担起这份重任。而王永志也没有辜负这份信任。他接手后,提出了极具远见和中国智慧的“三步走”战略规划:第一步,实现载人飞船上天;第二步,突破航天员出舱活动和空间交会对接技术,建立空间实验室;第三步,建造空间站。我们今天看到的中国空间站“天宫”,正是沿着他当年规划的蓝图一步步走过来的。从1992年到2003年,整整十一年。王永志带着他的团队,攻克了无数技术难关。神舟五号的成功,是他向国家、向人民,也是向他的恩师钱学森交出的一份答卷。神五成功返回后,王永志做的第一件事,就是拿起电话,向远在北京的钱老汇报。他在电话里激动地说:“您给我的任务,我完成了!”电话那头,钱学森连声说:“好呀,好呀!我高兴!”现在,我们再回头看钱老那句“王永志,还在吗?”,就能读出更深的含义。这不仅仅是对一个人的关心,更是对一种精神的确认。他确认的是,那个他亲手选定的、能够扛起中国载人航天大旗的领军人,正稳稳地站在他的岗位上。这代表着,中国的航天事业后继有人,薪火相传,稳了!聊到钱学森,很多人都知道他是“两弹一星”元勋,是美国人眼中“抵得上五个师”的顶尖科学家。但他对中国航天事业的贡献,远不止于此。从2003年的神舟五号,到2009年钱老去世前最后一次看到的任务神舟七号,再到今天。每一位从太空凯旋的航天员,都会去钱老的墓前献上一束花,向这位奠基人报告好消息,这已经成了一个不成文的传统。如今,回望这段历史,更能感受到这份传承的力量。王永志总师的“三步走”战略已经全部实现,我们有了自己的太空家园——中国空间站“天宫”。神舟飞船已经发射到了神舟二十号,一批又一批的航天员在空间站里进行着各种前沿的科学实验,甚至还发现了新的微生物菌株。我们的国际合作也越来越广泛,巴基斯坦的航天员也将在不久的将来,搭乘神舟飞船进入天宫。更令人振奋的是,我们的脚步已经迈向了更深远的宇宙。除了前面提到的载人登月计划,我们的“天问”系列探测器,正在向着小行星和火星进发。就在今年5月,“天问二号”已经启程,要去探测一颗叫“2016HO3”的近地小行星,并带回样本。这将是中国首次从行星际空间带回“土特产”。这一切,都源于那一代人的远见和担当。钱学森把对祖国的承诺,化作了中国航天的宏伟蓝图;王永志则用一生的心血,把这张蓝图变成了现实。而今天,新一代的航天人,正接过前辈的火炬,向着星辰大海,发起新的冲锋。