1979年,我军遭到越军伏击,李庆海在护送师部首长突围后,又杀了回去。这时,一颗

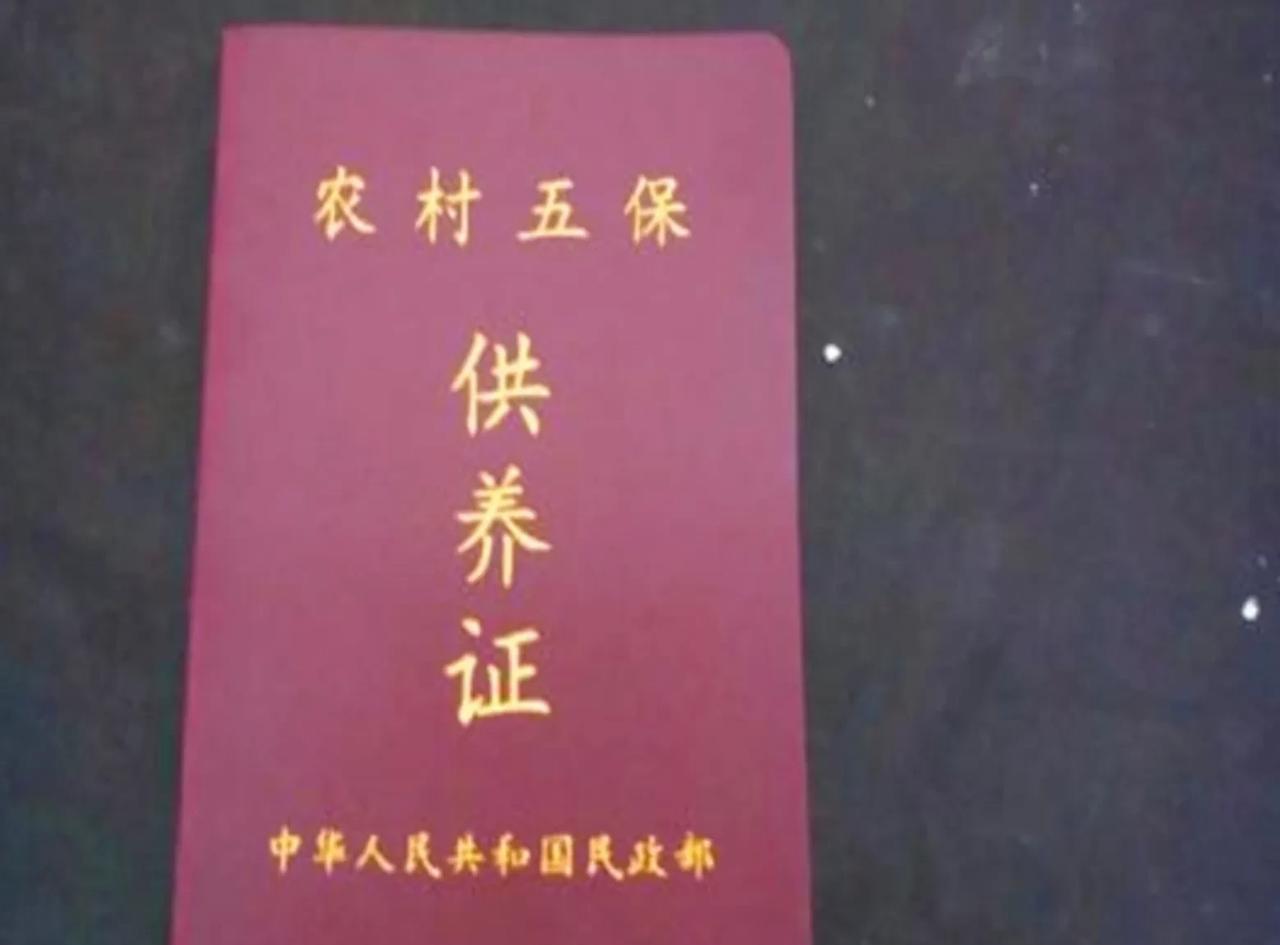

1979年,我军遭到越军伏击,李庆海在护送师部首长突围后,又杀了回去。这时,一颗手榴弹从天而降,李庆海立即扑了上去,并对着周围的五个战士大喊:“闪开!”1979年2月,南疆的空气又湿又闷,火药味儿十足。时任41军121师警卫连连长的李庆海,正带着他的兵,护送师部首长在越南高平省的山林里穿插。那时候没有GPS,没有无人机侦察,两眼一抹黑,全靠一双脚板和老侦察兵的直觉。夜里九点多,队伍走到一个叫魁剥山区的鬼地方,两边是高山,中间一条公路,简直是天然的伏击场。果然,前头部队刚进谷底,枪声就炸了。曳光弹像死神的镰刀,贴着头皮飞。这是遭遇伏击了。李庆海的第一反应不是找地方躲,而是护着身边的首长赶紧突围。他这个人,在部队里是出了名的“炮筒子”,脾气有点冲,但脑子比谁都清醒。他知道,指挥所要是被端了,整个部队就成了没头的苍蝇。经过一个多小时的血战,指挥所的大部分人冲出了包围圈。李庆海刚喘口气,一清点人数,心里“咯噔”一下:副师长还没出来!这时候,他已经完成了护送首长的核心任务,撤出去,没人会说他什么。但他没犹豫,带着副指导员黄献忠和8个兵,一头又扎了回去。那个场景,敌人火力正猛,回去就是九死一生。但李庆海的逻辑很简单:我的兵,我的首长,一个都不能少。找到副师长后,敌人的子弹还在屁股后面追。情况紧急,李庆海当机立断,让副指导员带5个人断后,自己带3个人掩护首长先撤。等首长安全了,李庆海一回头,发现断后的黄副指导员他们又没跟上来。怎么办?他带着身边仅有的几个兵,第三次杀了回去。说实话,写到这里,我手心都有点冒汗。第一次是职责,第二次是情义,这第三次,完全是在用命去赌。找到断后小队时,黄副指导员已经头部中弹,重伤牺牲了。就在他们抬着战友遗体准备撤离时,又接到命令,一部保密电话机丢在了伏击圈。这玩意儿要是落到敌人手里,后果不堪设想。天快亮了,伏击圈里敌我难辨,进去可能就真出不来了。李庆海嗓子都喊哑了,就一句:“警卫连的,跟我来!”带着5名战士,第四次冲进了那片死亡之地。找到电话机,消灭了几个越军特工,李庆海自己左手腕也被打穿了。就在他们藏在一个草丛里,准备下一步行动的时候,一颗手榴弹“嗤嗤”地冒着烟,从天而降,正好掉在六个人中间。从拉弦到爆炸,也就两三秒。根本没时间思考,更没时间扔回去。那一瞬间,这个山东汉子的本能压倒了一切。他奋力推开身边的战友,嘴里吼出最后两个字:“闪开!”然后,猛地扑了上去。“轰”的一声闷响,手榴弹在他身下爆炸了。5名战士安然无恙,32岁的李庆海,肠子都流了出来,倒在了血泊里。他用自己的血肉之躯,为战友挡住了致命的弹片。你可能会觉得,李庆海是个天生的英雄。但实际上,这个世界上哪有天生的英雄?所有的挺身而出,都源于骨子里的选择和日复一日的养成。李庆海是山东肥城人,1947年出生,算是和共和国同龄。他从小听着村里老人讲日本鬼子怎么“扫荡”,听着革命先烈的故事长大,骨子里就埋下了爱憎分明的种子。16岁回乡劳动,修水库,他是工地上推土最多、干活最猛的小伙子,大家都叫他“活雷锋”。帮五保户挑水,背中暑的老人去卫生院,这些事儿他干得比谁都自然。1969年入伍,十年里,他把部队当成了家,探亲的机会全让给了战友。他不是那种会说漂亮话的人,但他做的每件事,都透着一股实在劲儿。所以你看,他在战场上的选择,并不是一时的头脑发热。从肥城的水库工地,到南疆的密林战场,那个叫李庆海的年轻人,其实一直没变。他的英雄之路,是从帮邻居大娘挑满第一缸水开始的。我们距离那场战争已经过去了46年。如今我们的军队,早已鸟枪换炮。天上有北斗导航,空中有察打一体无人机,士兵们用上了信息化单兵装备。如果李庆海连长能看到今天,他肯定会高兴得合不拢嘴。现在的战争,更讲究体系对抗,讲究信息制胜。像李庆海那样,连长带头冲锋,用身体去堵枪眼、扑手榴弹的场景,大概率是不会再出现了。技术和装备可以迭代,但那种根植于军人血脉里的东西,永远不会过时。李庆海那种“三进三出”的血性,那种“闪开,让我来”的担当,正是我们这支军队从泥泞和战火中一路走来,刻在骨子里的“军魂”。这种军魂,是任何高科技武器都无法替代的“压舱石”。如今,李庆海烈士安葬在广西那坡烈士陵园,他用过的手枪和匕首,陈列在中国军事博物馆里,无声地讲述着那段历史。他的故事,就像电影《高山下的花环》里的梁三喜一样,成了一个时代的缩影。