最近关于如何明确车辆侧面比例的方式,在网上讨论度蛮高的,争议让我始料未及。在我看来,一台车的比例是车辆美观的重中之重。

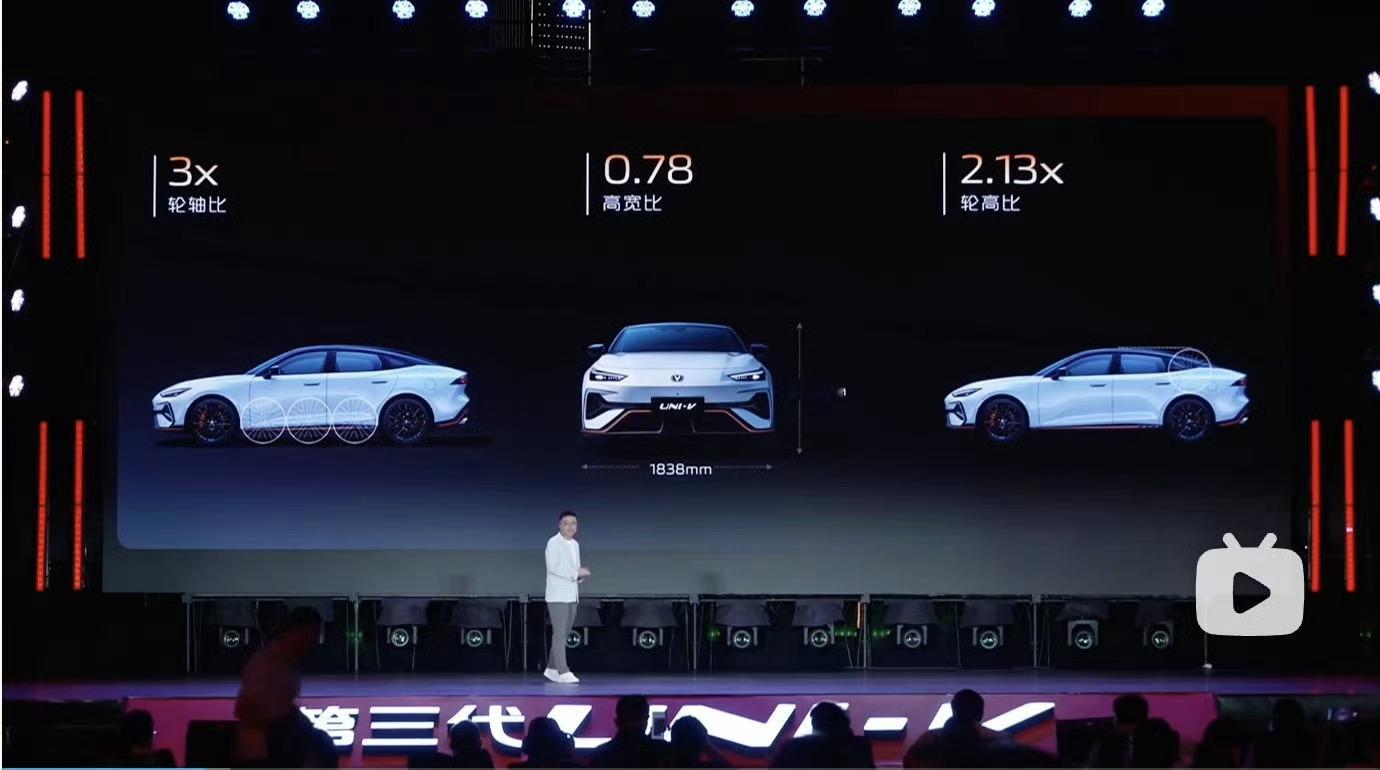

很多人在争论“轮轴比”概念是不是新的,我认为不是新的。车轮直径和轴距的比例是个非常基础的参数,并且至少在20多年前的纸媒就有过类似的表达,是一种约定俗成的对车辆侧面的比例参考,叫法多样。

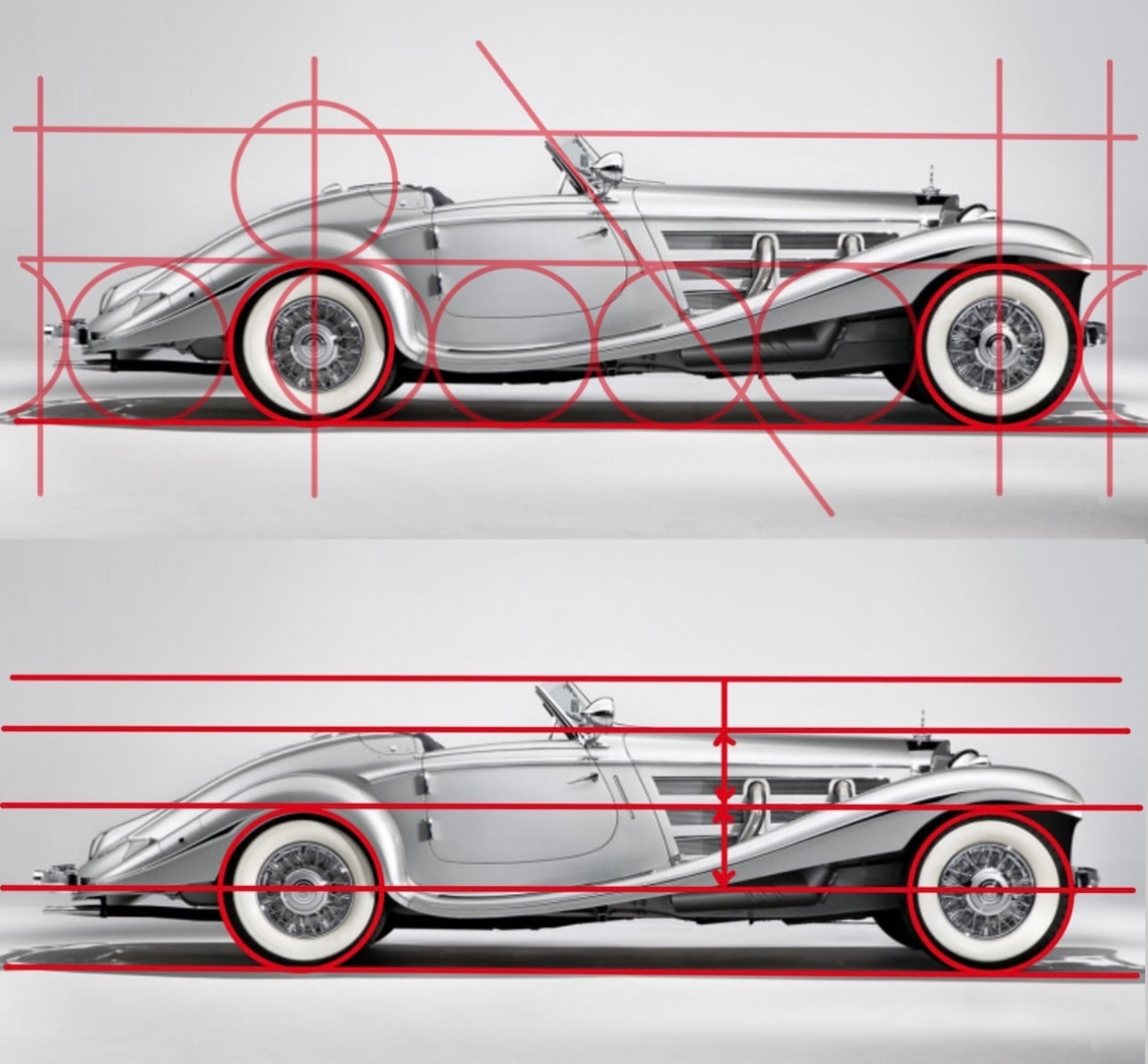

印象中,在20世纪初劳斯莱斯就以轮径作为过车身侧面比例的度量基准,设计出了被称为“The Best Car in the World”的Silver Ghost车型。

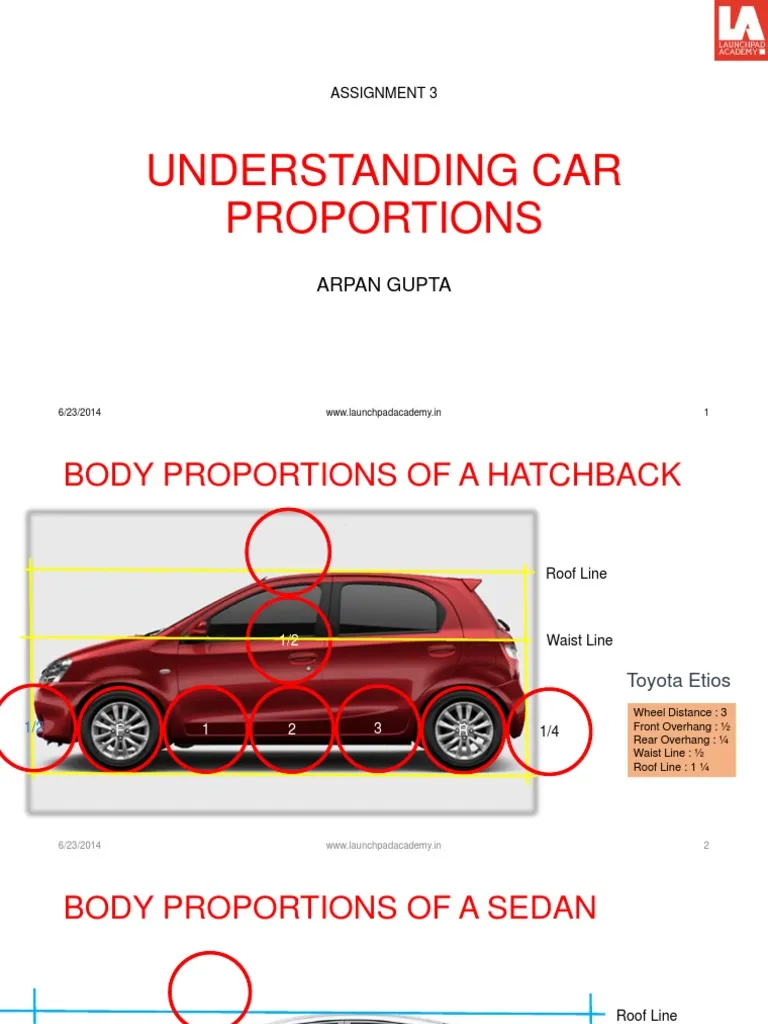

后来逐渐的,“以轮径为模数确定整车比例”的思路被采用,像《H-Point》《Car Proportion》这样的设计教材里,都用过类似的概念,以车轮为起点去构建整车比例,是被广泛认可的,因为车轮是唯一能稳定对比不同车型的视觉单位,这种概念有的被称为wheel count,有的被称为tire to tire count,还有叫wheel proportion,叫轮轴比可以,当然,叫轴轮比也可以。

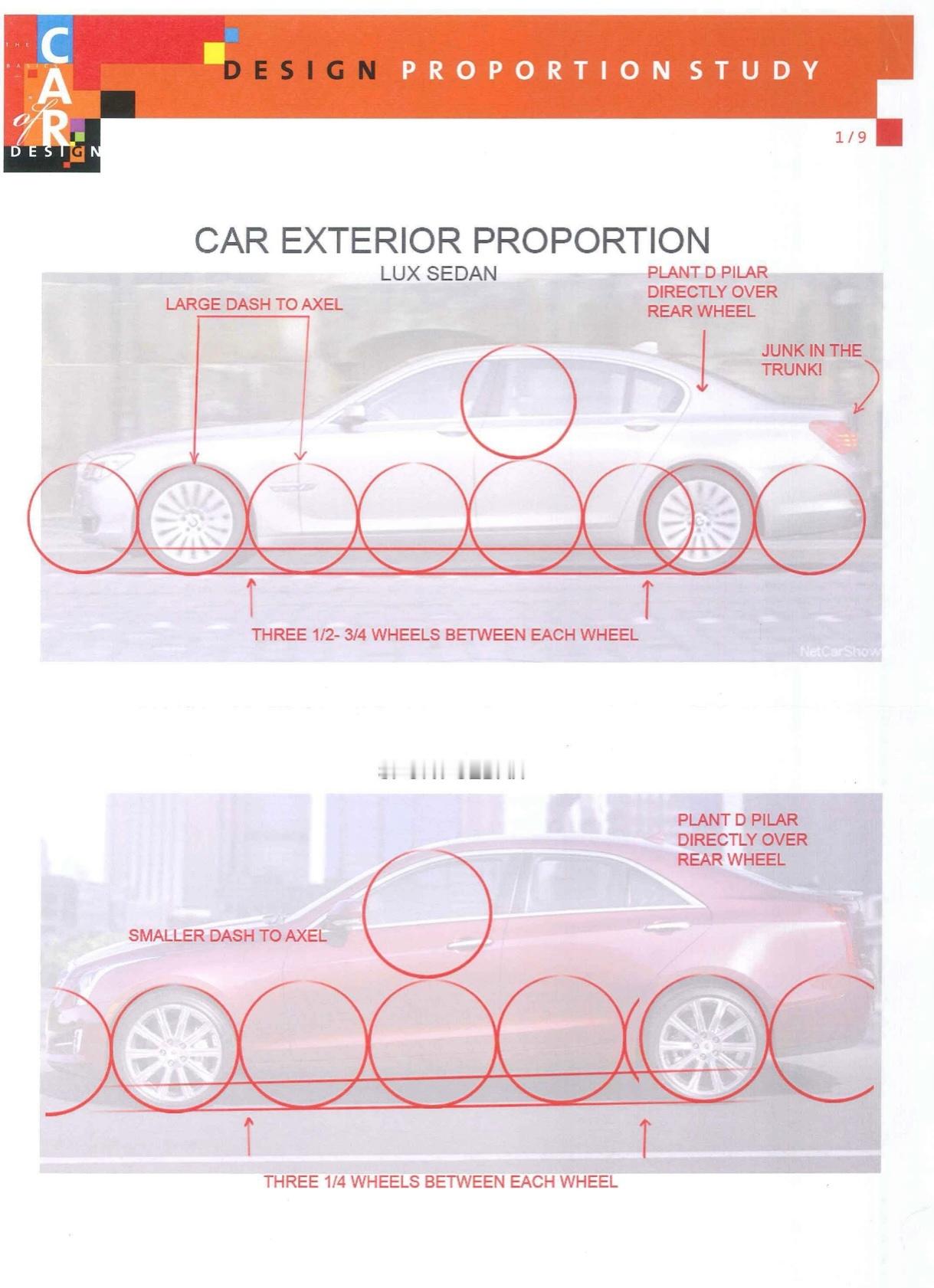

简而言之,就是用车轮的直径来衡量前后轴之间的距离——即两个车轮中间,能放下多少个同尺寸的车轮。

那么,为什么要用车轮来衡量比例呢?

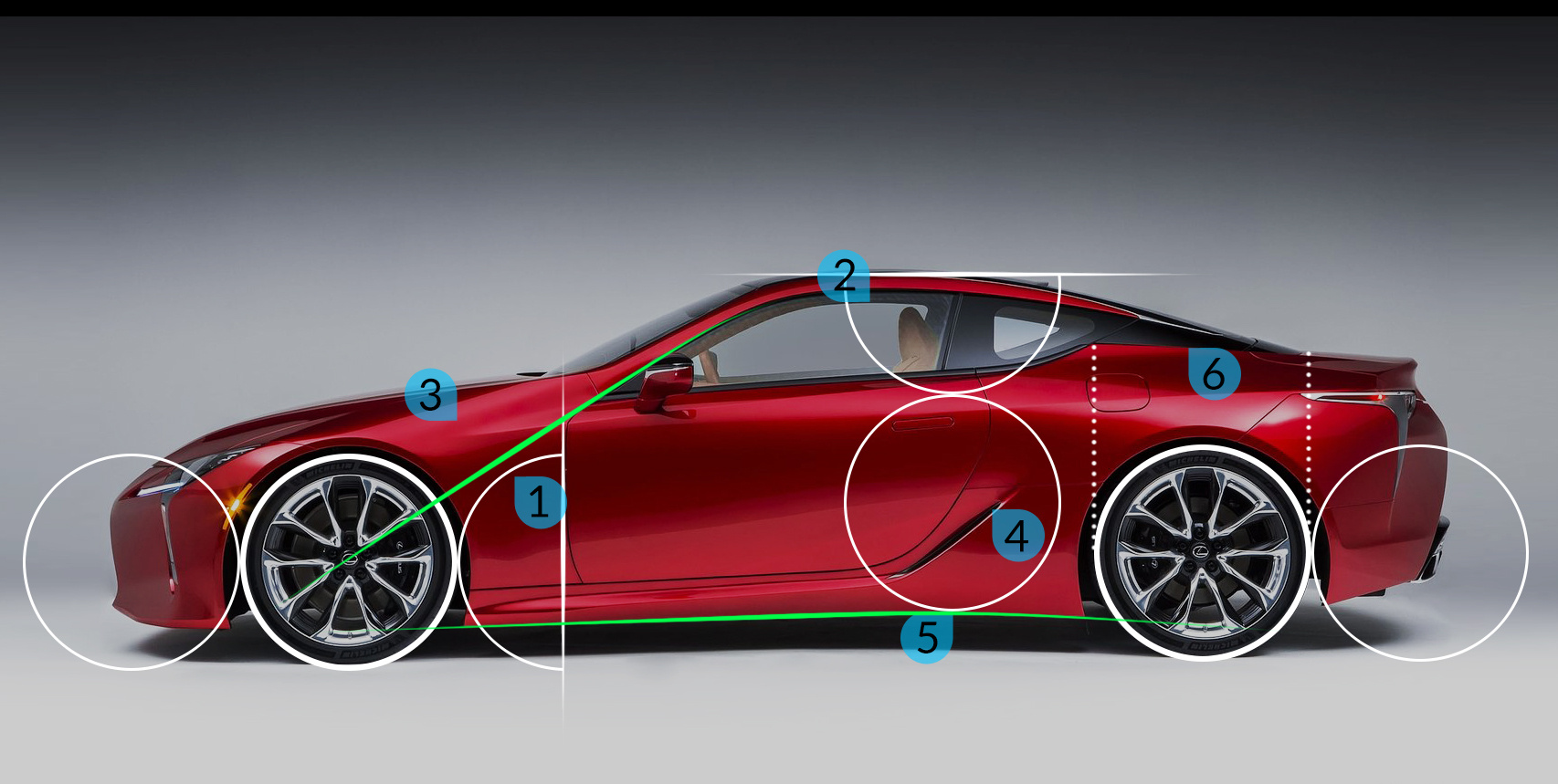

在汽车设计的初期,设计师往往需要先确定整车的“姿态”和“气质”,车轮的尺寸是一个天然的视觉标尺,用它来目测就能感受到车身比例的舒展或紧凑,并且作为参照物相对稳定,直接就能展现车辆处于地面的姿态。

更重要的是,轮轴比不仅影响美感,还决定了功能,轴距更长,行驶稳定性与空间利用率往往更高;轴距更短,灵活性和转向响应更好。

那借此机会,我们就来简单量化一下这个概念——不同轮轴比,对车辆气质的影响。

在同尺寸车身的前提下:

轮轴比较大(3.3–3.5)的车,例如奔驰S级、雷克萨斯LS,它们的视觉感受要更舒展、稳重,通常与豪华感挂钩;

轮轴比适中(3.0–3.2)的车,例如奥迪 A6、宝马5系,就较为平衡,能兼顾舒适和运动;

轮轴比较小(2.7–2.9)的车,例如例如保时捷 911、马自达 MX-5,车轮在车身中的占比更大,则运动感和攻击性更强。

当然,在不同车身形式下,轮轴比也有自然差异:

掀背车的轮轴比普遍较小,常在 2.8–3.0 之间,中大型轿车多在 3.2–3.5,而豪华车和MPV,可达3.6以上。

此外,燃油车和电车的轮轴比也存在一定的差异。

在传统燃油车时代,前置发动机布局往往需要较长的前悬来容纳动力总成、变速箱和碰撞缓冲结构,这在一定程度上限制了前轮位置,使得轮轴比在相同级别车型中波动范围较小,同级燃油豪华轿车的轮轴比多数集中在3.0–3.4。

而进入电车时代,由于电机体积小、布局灵活,且多数采用纯平电池底盘,前悬可以显著缩短,前轮可以推到更靠近车头的位置。这样在不增加车身总长的情况下,就能获得更长的轴距和更大的轮轴比,在燃油车时代是很难做到的。

除了横向比例,轮胎直径还能衡量车高。如果车身高度仅为1.5倍轮胎直径(甚至更低),会带来极强的运动感和压迫感。

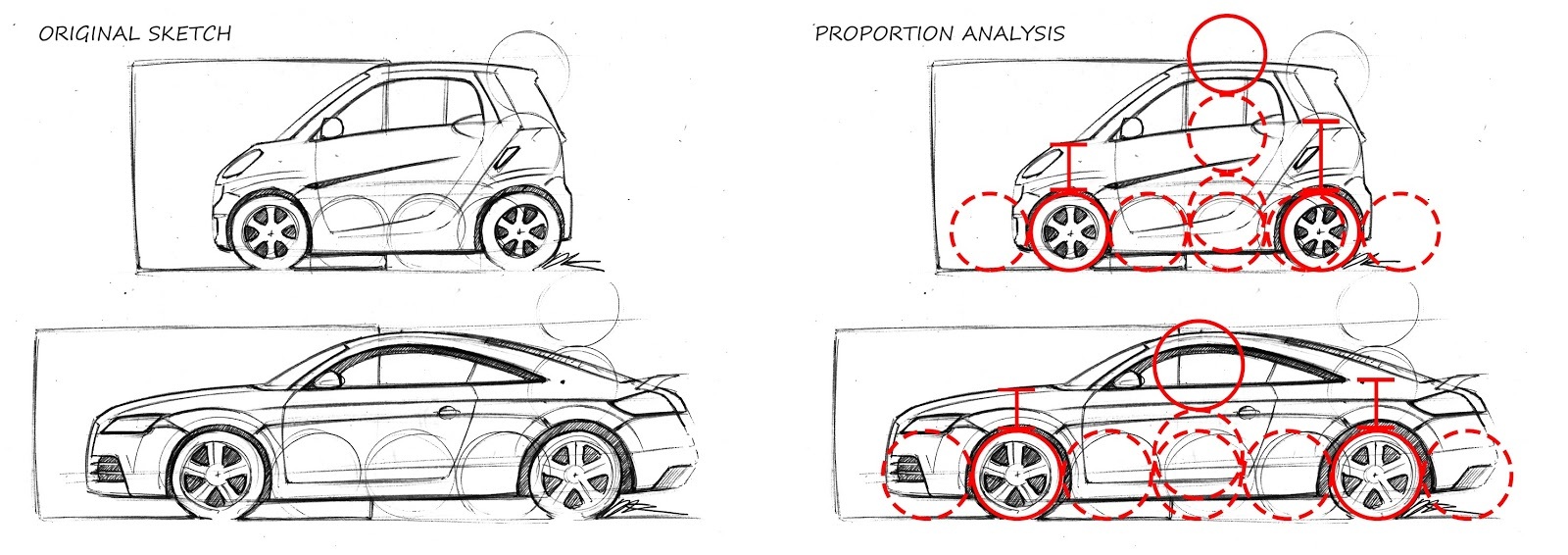

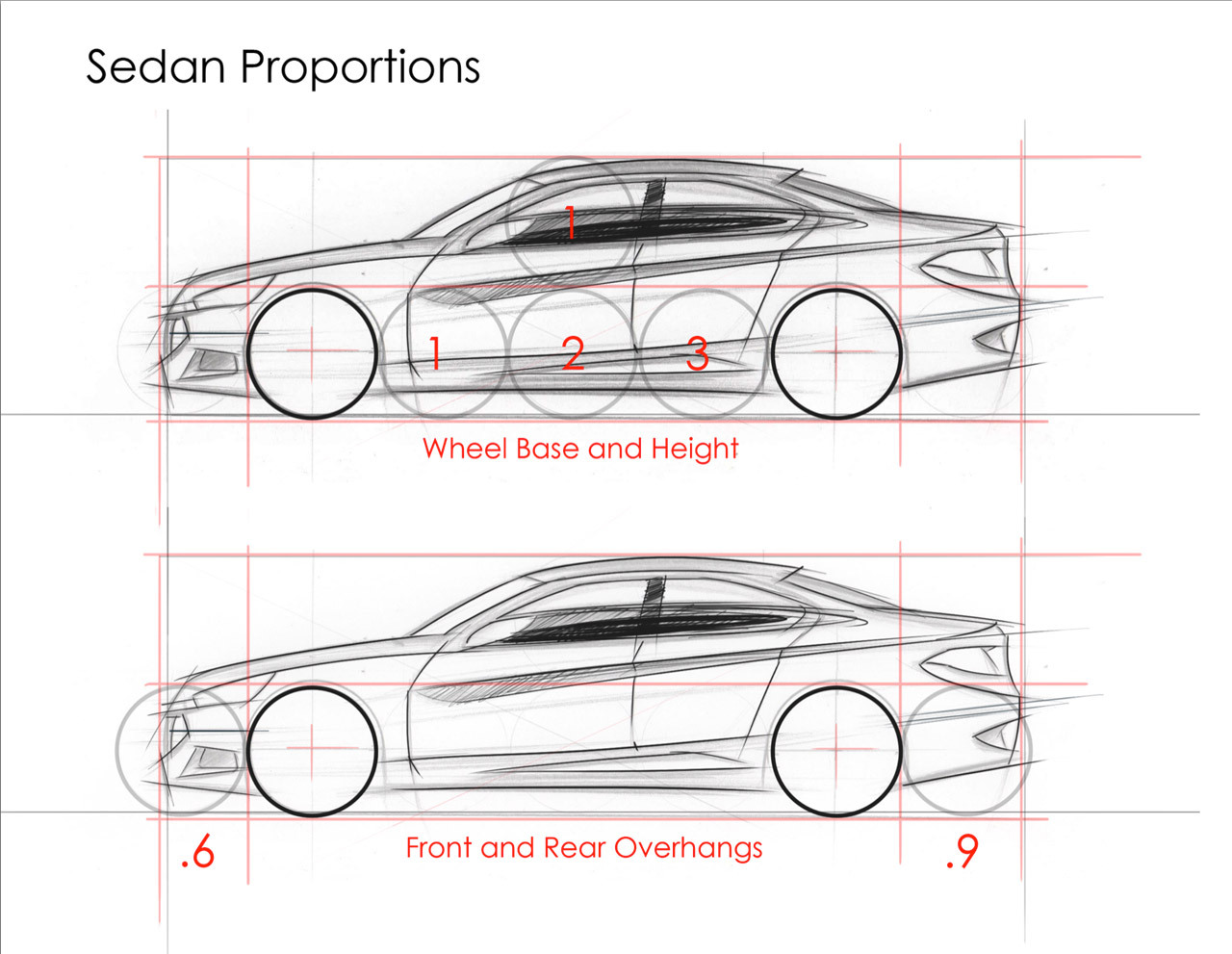

汽车设计师在画草图时,大多都是先画车轮,确定车轮位置和车轮直径和轴距的比例,再推导车身形态,这是培养空间感与比例感的基础方法,在内饰设计中,则是拿方向盘的尺寸作为比例量衡。