1938年3月18日上午,滕县失守,日军入侵城内,开始搜捕幸存的川军士兵,因为川军和当地老百姓的口音不同,许多幸存的川军相继遭到杀害。

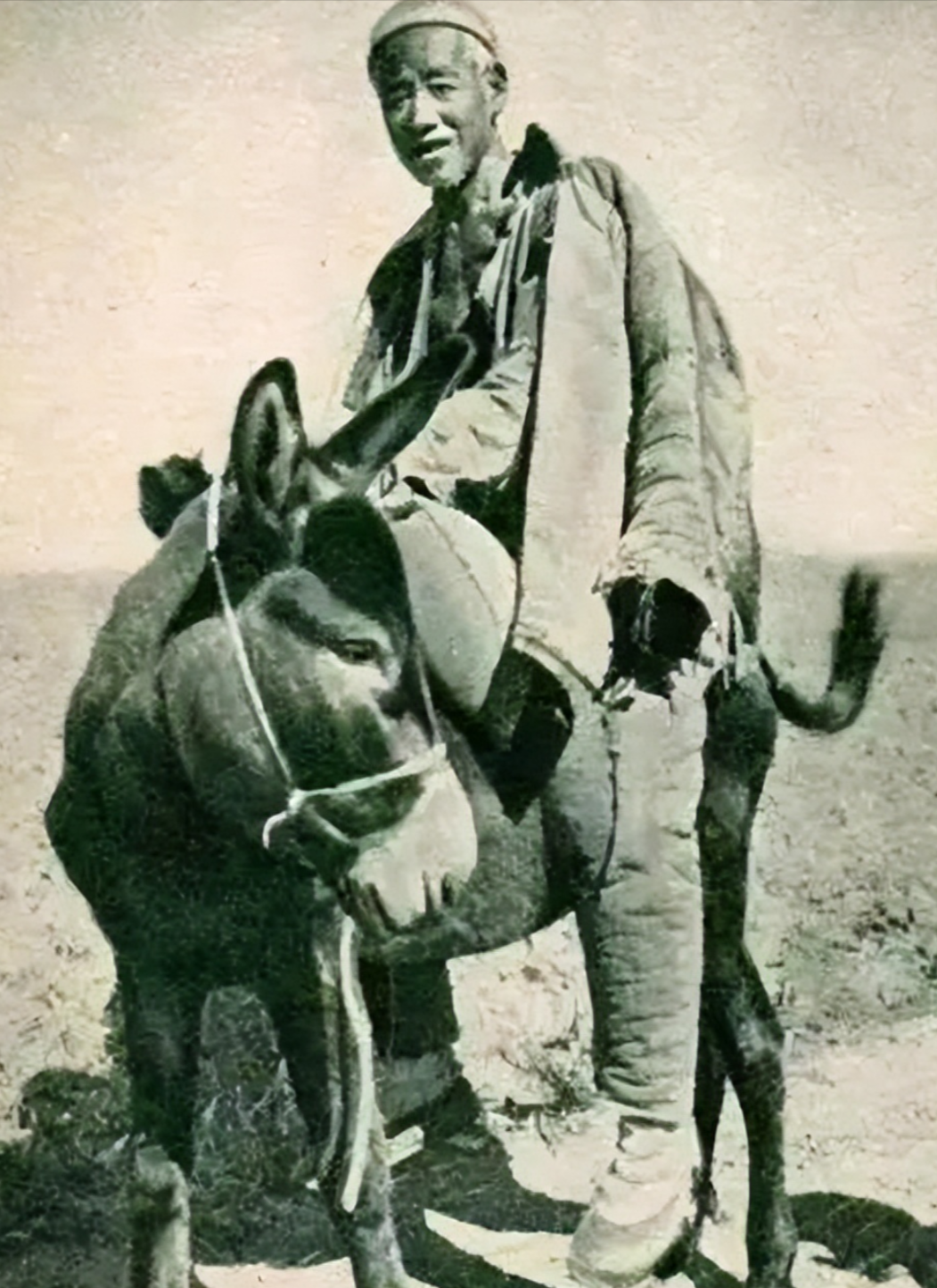

滕县保卫战是抗战初期徐州会战的一部分,发生在1938年3月14日至18日。那时候,日军想一口气打通华北和华东,滕县正好卡在要道上,是个不大的县城,却成了战略咽喉。川军,也就是国民革命军第四十一军和第四十五军,被派来守城。他们不是什么精锐部队,装备差得要命,步枪老旧,手榴弹都不够用,对上日军的飞机大炮,简直是以卵击石。可就是这群四川来的汉子,硬是扛了四天四夜。 这场仗的指挥官是孙震,第二十二集团军副总司令兼第四十一军军长。他带着部队从四川跋涉千里,来到山东前线。另一位关键人物是第122师师长王铭章,负责直接守城。这两人都是硬骨头,知道守不住也得守,因为后面就是台儿庄,丢了滕县,日军就能长驱直入。川军士兵大多是四川农村出来的,平时种田打工,没怎么见过大世面,但打起仗来不要命,靠的就是一股子血性。 日军这边是第十师团,装备精良,火力凶猛。他们有坦克、有飞机,还有成堆的炮弹,光是3月16日到17日两天,就往滕县砸了3万多发炮弹。川军这边呢?城墙破破烂烂,工事简陋,连基本的防空武器都没有。仗打到这份上,胜负早定了,但川军没退,他们知道退了就是死路一条。 到了3月18日早上,滕县实在撑不住了。城墙东门被日军炸开一个大口子,敌军从那儿蜂拥而入。川军之前已经伤亡惨重,第四十一军死了5000多人,第四十五军也损失了4500人,能站着打的没剩几个。守城的王铭章亲自上城墙督战,结果被炮弹炸中,当场牺牲。那一刻,滕县的抵抗算是彻底崩了。 日军一进城,马上开始清场。他们不是随便杀人,而是有目标地搜捕川军幸存者。为什么这么干?因为川军是外省来的,口音跟当地老百姓差得远,一开口就露馅。滕县人说的是山东话,川军操着一口四川方言,想装本地人根本装不像。日军挨家挨户查,谁要是说话带四川味,立马拖出去,甭管是兵还是伤员,一律不留活口。 当时城里乱成一团,老百姓吓得躲家里不敢出声,川军幸存者更惨,想藏都没地儿藏。有的人试着混进难民堆里,可日军耳朵尖得很,一听口音不对,上去就是一刺刀。据统计,日军在滕县杀了2000多川军士兵,大部分是城破后被搜出来的幸存者。整个过程快得吓人,从早上到中午,街上就全是尸体了。 川军的四川口音,平时是他们的骄傲,到了这时候却成了催命符。四川离山东千里远,语言差别大得像两个国家。滕县本地人说的是鲁西南的方言,硬邦邦的,川军说话却是软绵绵的四川话,还带点鼻音。别说日军了,连当地老百姓都能一眼分出来谁是外来的。 这口音不只是个标志,更是个死结。川军士兵打仗时喊口号、互相联络,全是四川话,战场上早就被日军摸透了。城破后,有些伤兵躲在废墟里,想等天黑再跑,可日军挨着喊话试探,一听回答的腔调不对,上去就是一梭子弹。有的士兵试着不说话,可日军更狠,直接拿刺刀逼着开口,能藏到最后的几乎没有。 这事听着挺憋屈,一个人的家乡话,本来是根,到了这儿却成了命根子被掐断的理由。川军不是没想过伪装,可那时候哪有时间学山东话?再说,饿着肚子、带着伤,哪还有心思改口音?他们不是输在枪炮上,是输在了这该死的语言差别上。 日军进城后不光杀兵,连老百姓也没放过。据记载,他们在滕县杀了2259个平民,烧了6万多间房子。妇女的遭遇更惨,624人被糟蹋后杀害,连18岁的女孩都没逃过毒手。他们的手段不是一般的狠,是那种不把人当人的狠劲,杀完还放火,恨不得把滕县从地图上抹掉。 对川军幸存者,日军更是下死手。很多士兵受了重伤,躺在临时医院里,连站都站不起来,可日军还是冲进去,见人就杀。那些伤兵里,有的手里还攥着手榴弹,想跟敌人拼个鱼死网破,可大多连拉弦的力气都没了。日军杀红了眼,根本不留活口,连投降的机会都不给。 这不是战争,是屠杀。日军的目的很清楚,滕县守军拖了他们四天,杀了他们2000多人,这口气他们咽不下去,连带着对川军恨之入骨。杀幸存者不是军事需要,是泄愤,是要把这股反抗的火彻底踩灭。 滕县虽然丢了,但川军的死不是白死。他们守了四天四夜,108个小时,拖住了日军第十师团的脚步。这段时间,第五战区在后方集结兵力,为接下来的台儿庄战役争取了喘息的机会。台儿庄后来打赢了,是抗战以来中国军队第一个大胜仗,而滕县的血是这场胜利的铺路石。 孙震带着残部撤下去后,继续带兵打仗,一直到1945年抗战结束。他后来去了台湾,活到93岁,算是个有始有终的军人。王铭章就没那么幸运了,牺牲时才45岁,国民政府追授他上将军衔,2014年还进了抗日英烈名录。他的名字在滕县一带到现在还被人提起,老百姓说起他,都觉得是个汉子。

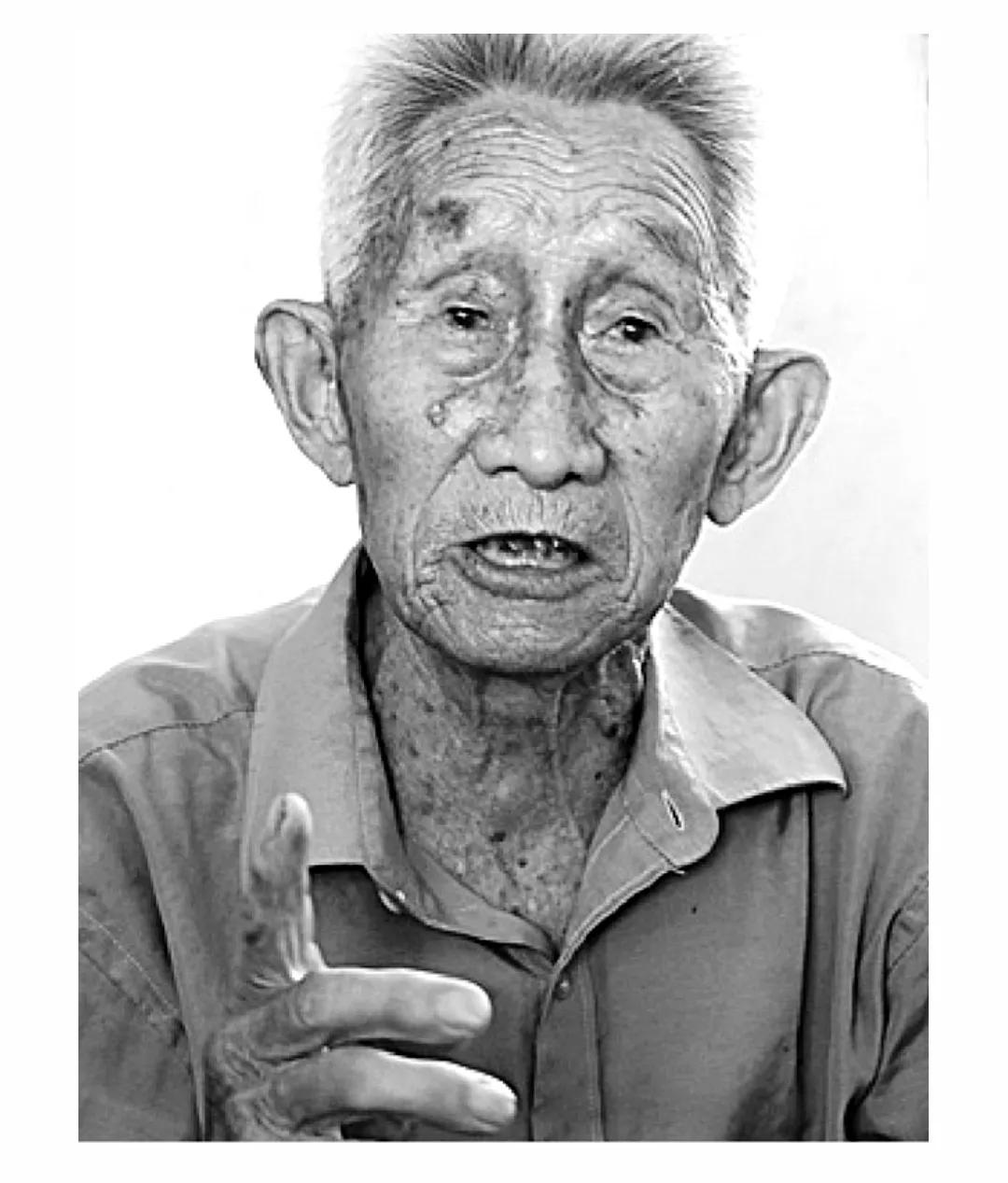

评论列表